Wie bringt man Stadtplanung ins Klassenzimmer? Im Modellprojekt Smart Cities Potsdam ist in zwei Jahren Co-Design mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Verwaltung das Workshop-Kit „StadTräume – Jugend Macht Stadt“ entstanden. Es zeigt, wie kreative Methoden wie Meme-Design oder Prototyping kommunale Beteiligung im Unterricht erlebbar machen – und wie Ideen aus dem Klassenzimmer ihren Weg in die Stadtpolitik finden.

Digitale und analoge Werkzeuge sollen die Stadt Potsdam nicht nur effizienter, sondern auch lebenswerter und demokratischer machen. Dabei war uns als Smart-City-Team schnell klar, dass die digitale Transformation nicht ohne die Stimmen der kommenden Generationen gelingen kann. Aus Befragungen wissen wir, dass viele Jugendliche sich gerne einbringen möchten, aber nicht wissen, wo sie dies tun können, oder nur über geringe zeitliche Ressourcen verfügen. Hier setzt unser Workshop-Kit an: Designmethoden ermöglichen es Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II, ihre Ideen für spezifische Orte – beispielsweise für einen zu errichtenden Jugendort – in ihrer Kommune spielerisch zu visualisieren und in den Planungsprozess einzubringen.

Co-Design mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitenden der Verwaltung

Von Anfang an war klar: Wir wollen kein fertiges Produkt von außen überstülpen, sondern ein eigenes Werkzeug anbieten, das von jenen maßgeblich mitgestaltet wird, die es am Ende nutzen. Deshalb wurde das Workshop-Kit in einem mehrstufigen Co-Design-Prozess entwickelt:

- Bedarfsanalyse in Schule und Verwaltung

In ersten Pilotworkshops mit einer Potsdamer Schule und Interviews mit Praktikerinnen und Praktikern aus dem Potsdamer Beteiligungsumfeld wurden Erwartungen und Hindernisse für die Einbindung von jungen Menschen in die kommunale politische Partizipation gesammelt. Dabei kam heraus, dass jungen Menschen die bestehenden Beteiligungsangebote wenig bekannt sind und dass Zeitmangel ein großes Hindernis darstellt.

- Prototyping mit Schülerinnen und Schülern

In Prototyping-Workshops zur Fragestellung, was die Jugendlichen gerne in ihrer Stadt verändern würden, wurden gemeinsam verschiedene auf junge Menschen zugeschnittene Designmethoden entwickelt: beispielsweise die Erstellung von Memes, Whatsapp-Nachrichten als Storytelling oder das Poster-Prototyping, bei welchem Poster erstellt werden, um auf eine Idee aufmerksam zu machen. Vor allem Gruppenarbeiten, bei denen die Schülerinnen und Schüler kreativ arbeiten konnten, kamen gut an.

- Test und Iteration

In mehreren Durchläufen wurden das Konzept und die Materialien in regulären Unterrichtsstunden und Projekttagen ausprobiert, angepasst und verbessert. Die wertvollsten Impulse kamen oft von den Jugendlichen selbst: während kreative Ansätze wie das Erstellen der Memes beliebt waren, erwiesen sich einige klassische Workshopmethoden als weniger passend: beispielweise die soziometrische Aufstellung, bei der Einzelne von der Moderation in den Vordergrund gerückt werden können oder offene Diskussionsformate, bei denen es manchmal schwierig war, einen Fokus zu finden.

Das anspruchsvoll gestaltete Workshop-Kit "StadTräume – Jugend Macht Stadt" besteht aus besteht aus analogen und digitalen Elementen

Aufbau des Workshop-Kits

Das fertige Kit besteht aus analogen und digitalen Elementen:

- Informationsheft für Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeitende als Anleitung für die Verwendung des Workshop-Kits inklusive beispielhafter Ablaufpläne der Beteiligungsworkshops in Schulen

- Methodenkarten für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, die die Workshopmethoden im Detail erklären

- Übersichtsposter, auf dem die verwendeten Methoden des Workshops sichtbar gemacht werden

- Collagenmaterial für die Verwendung bei den Prototyping-Methoden

- Von Schülern für Schülern gestaltete Sticker als Dankeschön fürs Mitmachen

- Kopiervorlagen für die Aufgabenstellungen im Workshop

- QR-Codes zu den digitalen Vorlagen des Workshop-Kits wie Präsentationsvorlagen und Inputs zur Gestaltung von Postern

Lehrkräfte können das Kit eigenständig nutzen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeitende der Stadtverwaltung an den Workshops teilnehmen – ein Format, das in den Testphasen auf beiden Seiten auf Interesse gestoßen ist.

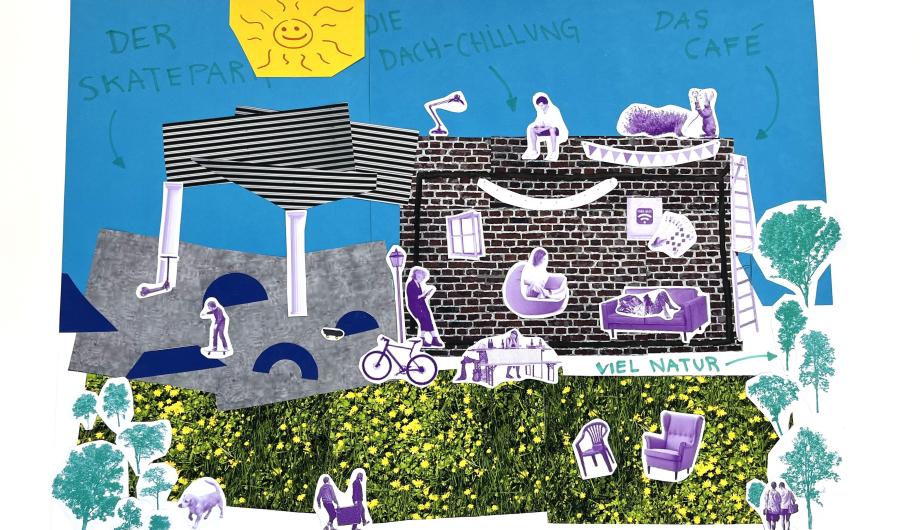

Vorschlag für einen Pavillon mit Entspannungsmöglichkeiten, Grünflächen und Beleuchtung im Potsdamer Nuthepark

Was wir gelernt haben

Die Arbeit an diesem Kit hat dem Projektteam vor Augen geführt, wie fruchtbar echte Kooperationen von Verwaltung, Schule und Jugendlichen sein können – und wie sehr sich ebendiese Strukturen und Akteure dafür öffnen müssen. Drei Erkenntnisse möchten wir besonders hervorheben:

- Jugendliche sind Expertinnen und Experten ihres Alltags.

Sie erkennen sehr genau, wo ihre Stadt lebenswert ist und wo nicht. Ihr Feedback ist eine wichtige Ressource, die für Stadtentwicklung genutzt werden sollte. Zumeist decken sich viele Wünsche der Jugendlichen für ihre Stadt mit denen älterer Menschen. - Beteiligung für junge Menschen funktioniert in der Schule.

Als eine große Hürde für die Einbindung von Jugendlichen wurde der Faktor Zeit identifiziert. Das Workshop-Kit setzt dort an, wo Jugendliche sich täglich aufhalten – in der Schule. Dadurch, dass man die Beteiligungsmöglichkeiten in den Schulkontext integriert, können mehr und diversere Gruppen junger Menschen erreicht werden als mit den bestehenden Angeboten. - Designmethoden wie das Prototyping können als Brücken fungieren.

Durch die kreative Visualisierung der Ideen der Jugendlichen (beispielsweise für einen Park in Potsdam) mit der Prototyping-Methode wurden die Ideen greifbar. Die Visualisierung der Ideen als Objekte schafft die Möglichkeit, die verschiedenen Welten der Lebensrealität der Jugendlichen, der Verwaltungslogik und des Schulsystems zu verbinden.

Für das Projektteam der Smart City Potsdam war dieser Prozess nicht nur ein Schritt in Richtung smarter Bürgerbeteiligung, sondern auch ein bereichernder Lernweg: Wie können wir Räume schaffen, in denen junge Menschen, Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeitende gemeinsam lernen, diskutieren und gestalten? Einladende, spielerische Umgebungen und Methoden können ein Weg sein, um Brücken zu bauen, gemeinsam voneinander zu lernen und lebenswerte Städte der Zukünfte zu schaffen.